Von Natalia Cavero

Die Federation of European Publishers (FEP) präsentierte in ihrer Veranstaltung “European Book Market Statistics 2024–25” aktuelle Daten und Trends der europäischen Buchbranche. Unter der Leitung von Enrico Turrin, dem stellvertretenden Direktor und Ökonomen der FEP, ergab sich in spannendes, aber auch nachdenkliches Bild des europäischen Lesemarktes.

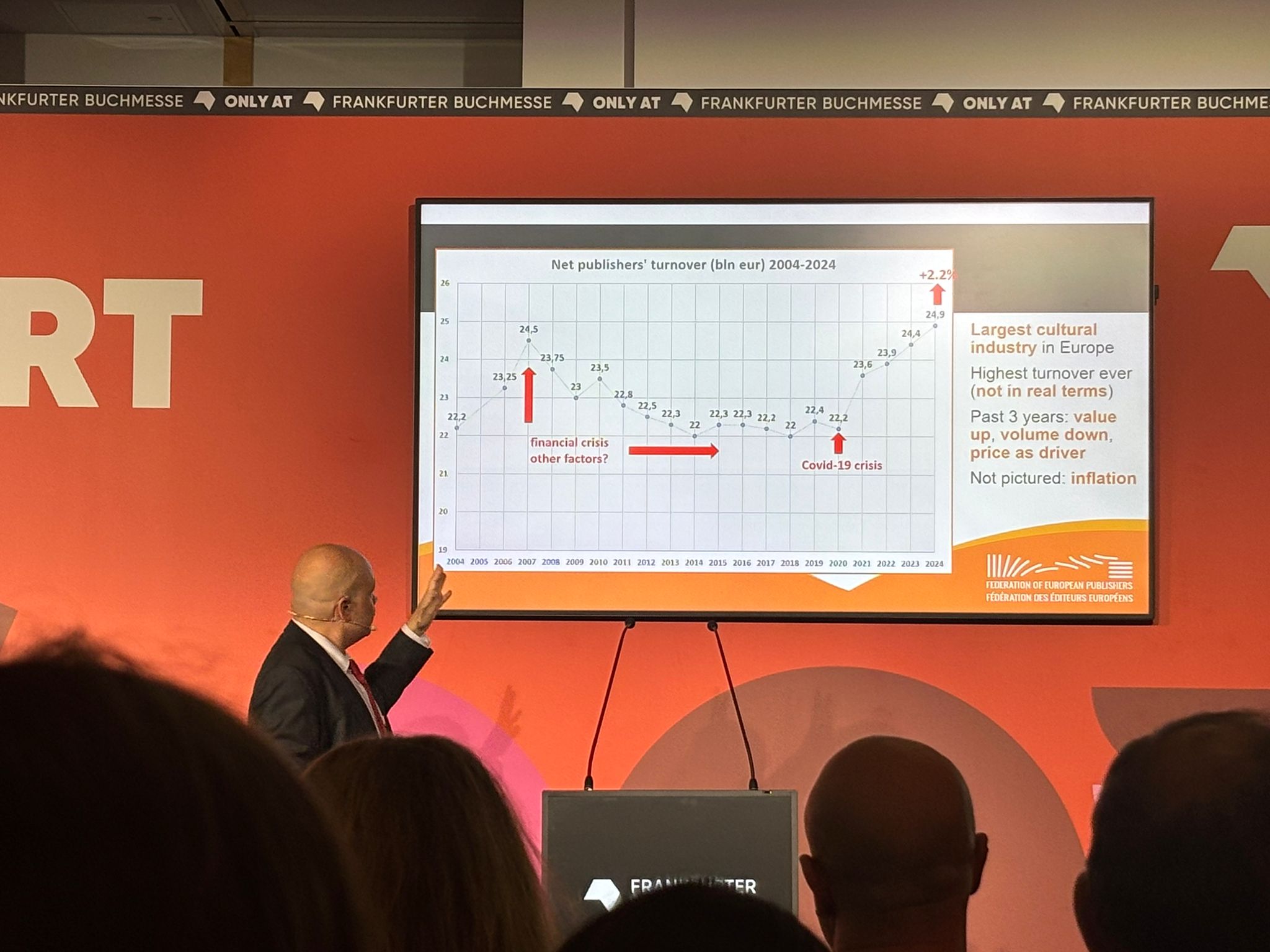

Europa bleibt ein Kontinent der Bücher, zumindest wirtschaftlich gesehen. Laut Turrin erzielte die europäische Buchbranche 2024 den höchsten Umsatz ihrer Geschichte (in nominalen Zahlen). In realen, inflationsbereinigten Werten aber zeigt sich ein anderes Bild. Während die Preise stiegen, gingen die verkauften Mengen zurück. Der Wert wuchs, das Volumen sank und der Preis wurde zum wichtigsten Treiber.

Interessant fand ich, dass der Buchmarkt trotz allem weiterhin den größten kulturellen Industriezweig Europas darstellen. Besonders interessant war, dass der Markt auf dem Papier wächst, aber die Zahl der tatsächlich verkauften Exemplare ist in den letzten Jahren um rund 95 Millionen Bücher gesunken.

Die sinkende Lesefreude

Auch bei den Neuerscheinungen zeigte sich eine gewisse „Fokussierung“ seit der COVID-19-Krise. In manchen Ländern erscheinen weniger Titel, dafür gezielter. Digitale Formate, Hörbücher und Abo-Modelle verändern die klassische Verlagslogik.

Ein Thema, das mich besonders nachdenklich machte, war die sinkende Lesefreude in ganz Europa. Studien aus Italien, Frankreich und Großbritannien bestätigen denselben Trend: Menschen lesen weniger, vor allem Kinder und Jugendliche. In Frankreich etwa zeigte der Baromètre 2025, dass die Zahl der regelmäßigen Leserinnen und Leser deutlich abgenommen hat.

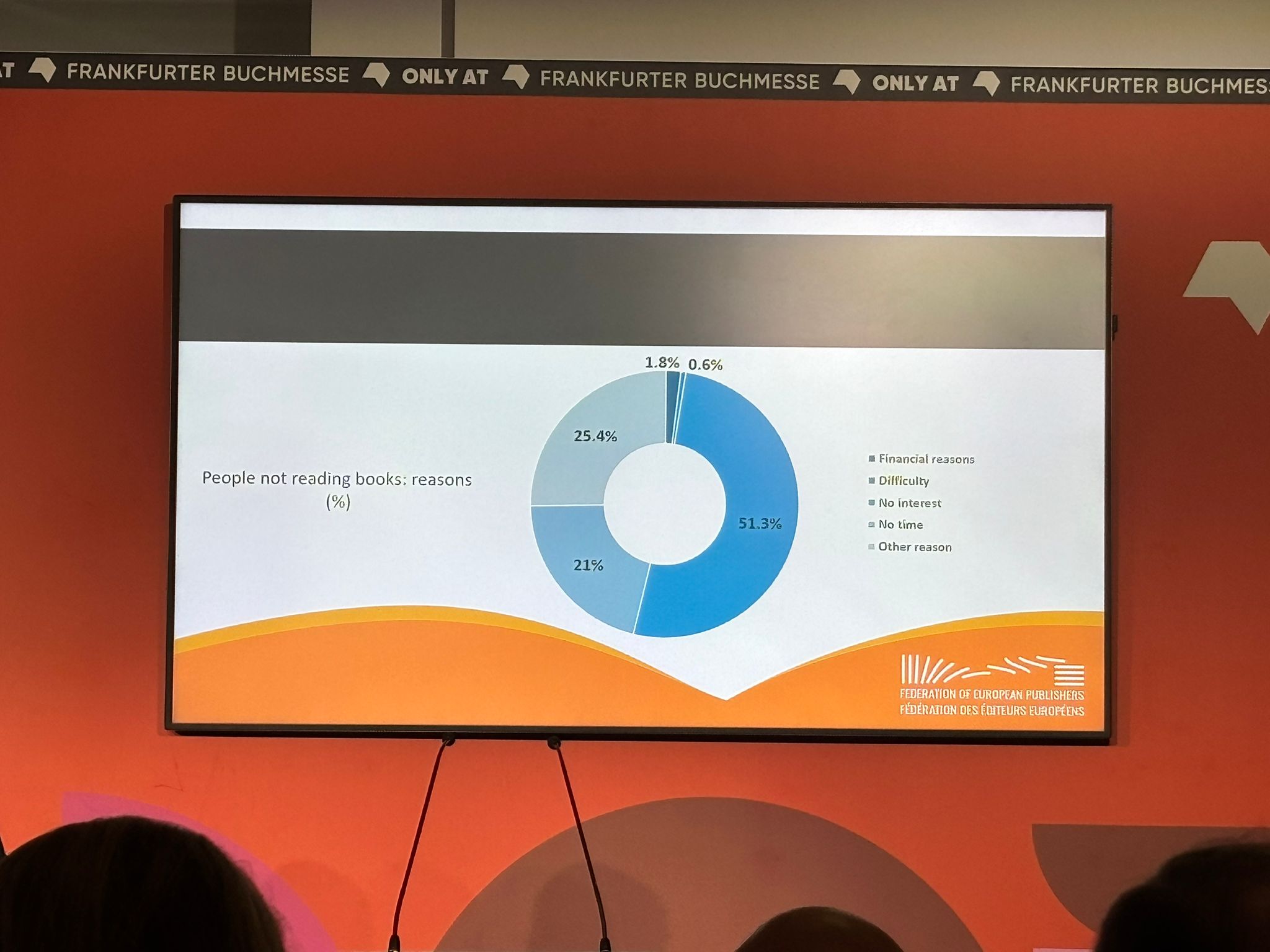

Turrin präsentierte auch eine interessante Umfrage zu den Gründen, warum Menschen weniger bis gar keine Bücher lesen: Mehr als 50 % gaben an, schlicht kein Interesse zu haben, 21 % nannten Zeitmangel, und nur ein kleiner Teil verwies auf finanzielle Gründe.

Ich finde, dass es dabei durchaus Hoffnungsschimmer gibt. Frauen lesen deutlich mehr als Männer, und Länder wie Spanien zeigen, dass kontinuierliches Wachstum möglich ist. Dort verzeichnet der Buchmarkt seit zwölf Jahren stabile Zuwächse. Vielleicht kann dieses „spanische Phänomen“ als Beispiel für eine lebendige Lesekultur dienen.

Zwischen Statistik und Leidenschaft

Was mir an dieser Veranstaltung besonders gefiel, war die Verbindung von Zahlen mit der Leidenschaft fürs Lesen. Hinter jeder Grafik stand letztlich die Frage: Wie können wir Bücher wieder zu einem natürlichen Teil des Alltags machen?

Turrin betonte, dass die Messung von Leseverhalten heute immer schwieriger wird durch Streamingdienste, Hörbücher und Onlineplattformen. Doch genau darin liegt auch die Chance. Das Lesen findet neue Wege, neue Formen und neue Medien. Ich verließ die Präsentation mit einem Gefühl zwischen Sorge und Hoffnung. Die Zahlen zeigen, dass das Lesen in Europa im Wandel ist, aber Wandel bedeutet nicht Verlust. Vielleicht müssen wir das Lesen einfach neu erzählen, es wieder spannend, zugänglich und emotional machen. Für mich war dieser Vortrag ein Aufruf, mich bewusster mit Büchern auseinanderzusetzen, statt sie nur zu konsumieren. Denn in einer Zeit voller Daten und Screens bietet Lesen die Möglichkeit, sich bewusst und empathisch mit anderen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen.